Para Julio

Fue un domingo cualquiera. La ciudad bullía con el trajín de la rutina. Los oficinistas, en las oficinas estábamos; los demás, cada cual en su trabajo.

¿El sol? con paso firme y brillante apuraba el andar a su diario cenit.

Abajo, como todos, Juan.

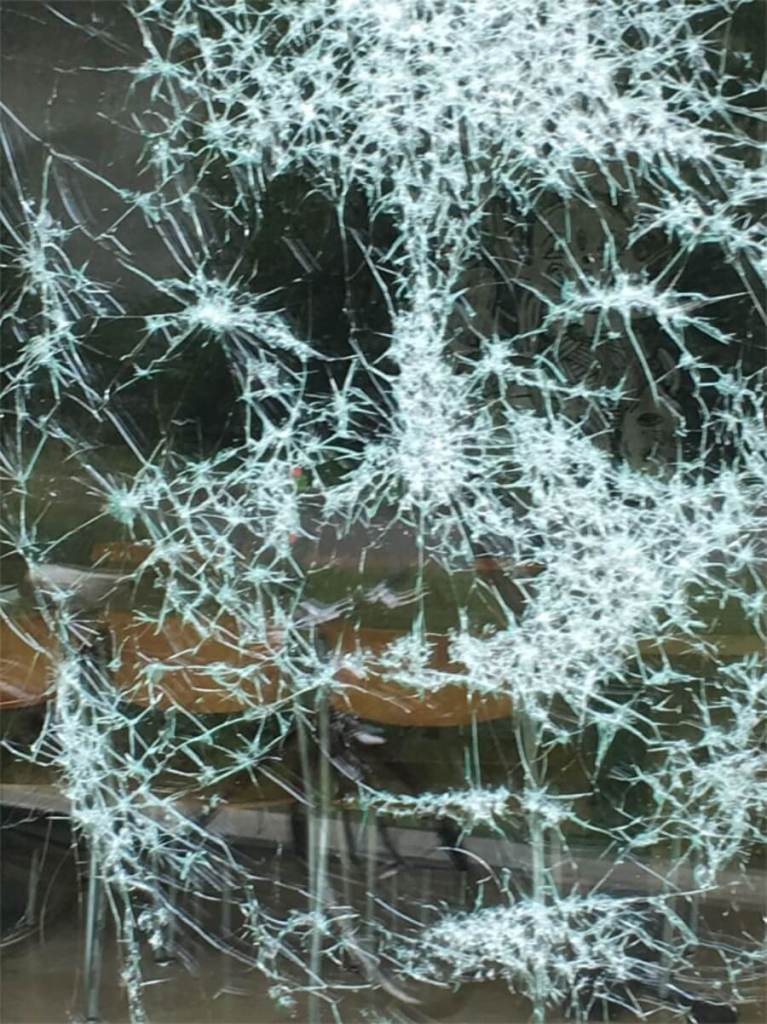

Estaba herido, ya muy herido. Llevaba encima seis banderillas y un dos de bastos. Tremendos espadazos contaba; al menos tres, más otro tanto.

El torero, gitano rebelde que era, al fallar con la espada, había asestado también con cuchillo.

Sangre por todos lados. Casualmente, el lugar de trabajo se encontraba ahí, casi al lado de la Plaza de Toros México.

Alrededor de las diez de la mañana, sonó el teléfono. Fue su madre… con la noticia le dio el puyazo.

Esto fue un sombrío domingo 50 de marzo.